-

普洱杂志:泡无定法,因“需”而泡

普洱杂志:泡无定法,因“需”而泡

正如作者所说,“在茶生活中,泡、品是两条主线;在习茶路上,泡、品是两大课题。我们深爱着茶,时刻在思考如何泡、怎样品。

-

普洱杂志:茶中自有天籁

普洱杂志:茶中自有天籁

在云南百姓中间,普洱茶是在火塘上用来烤着喝的普通饮料,用以盛茶的器具更是上不了台面的粗陶罐子。

-

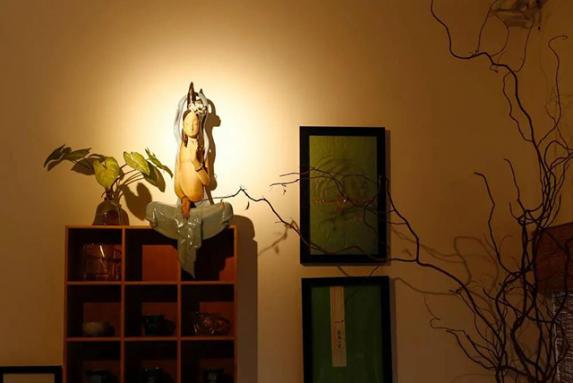

普洱杂志:城市褶皱里的斑点鹿

普洱杂志:城市褶皱里的斑点鹿

智默都市茶空间隐匿在昆明市春城路杰兴现代城层楼深处,身处其间,不知怎地,这或坐、或卧,或深杯把盏、或浅语交谈,竟让我想起丰子恺先生自号的缘缘堂来,这可不是强拉关系,附庸风

-

普洱杂志:滇红记

普洱杂志:滇红记

滇红,粗株大叶,色红味甘性暖,饮之春意融融。清早起来洒扫庭除,静坐片刻,拿瓷碗泡茶。青花碗里,一瓯茶水,深红浅红,淡淡的果香,从身体里滑过,像风吹过琴弦。

-

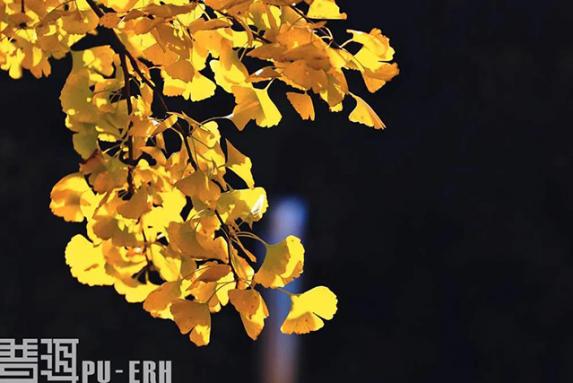

普洱杂志:冬藏

普洱杂志:冬藏

三毛曾经说:饮茶必饮三道,第一道,苦若生命,第二道,甜似爱情,第三道,淡如秋风。这就是人生的味道。这个周末,亲朋友聚,冬映茶香,确是一大乐事。

-

普洱杂志:茶色生香,无处不在

普洱杂志:茶色生香,无处不在

与茶相伴这么久,你是否曾经思考过这样的问题:茶,除了以我们熟悉的茶叶形态存在以外,还能有多少种面孔?

-

普洱杂志:张学智的茶诗和他的朋友圈

普洱杂志:张学智的茶诗和他的朋友圈

袁嘉谷在《卧雪诗话》中曾经提到过:普洱茶最著者曰蛮松茶,“产于蛮松,每发芽时,官吏坐索之,苛扰特甚。夷人苦之,遂荒地而不补种新者,今遂绝迹矣。”这里说蛮松茶绝迹了,那乾利

-

普洱杂志:普洱茶,慢慢等,慢慢品

普洱杂志:普洱茶,慢慢等,慢慢品

讲不完对茶的情话,今天让我们从普洱茶慢慢开始。征稿信息发出1个月以来,我们收到了很多茶友和读者发来的稿件以及图片,在此首先感谢大家对《普洱》杂志的支持。

-

洪漠如:中国茶与中国人的公共卫生

洪漠如:中国茶与中国人的公共卫生

饮食清淡,喝沸水沏茶。沸水沏茶的习惯由个体圈层体验变成了一种社交礼仪,客来敬茶成了一套最基本的习俗,并且发扬至今。

-

普洱杂志:南幈书院,小隐于市

普洱杂志:南幈书院,小隐于市

一座清代老院改建而成的书院秀气小巧,花草间停泊着一叶轻舟,树影婆娑抚弄着古老的红墙,古朴幽香之气便弥散出来。书房、古琴、茶屋,不乏其中。

-

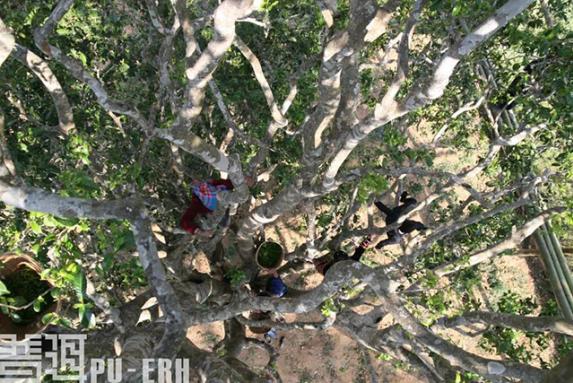

普洱杂志:老树独白

普洱杂志:老树独白

我的鲜叶,有野生古树的滋味,却没有那么霸道难以下咽,茶味明显更加醇厚,味道很野。除了扑鼻而来的花果香,还有蜜糖一般的清甜。

-

普洱杂志:古驿道上的火把节

普洱杂志:古驿道上的火把节

老毕摩更是老当益壮,只见他跳入圈中,接过一把铁制的大刀扔向空中,然后单手稳稳接住,顺势挥舞起来,一招一式干净利落,矫健的身影让人难以想象是71岁的老人……

-

普洱杂志:来自法国,关于普洱茶的第一个医学实验报告

普洱杂志:来自法国,关于普洱茶的第一个医学实验报告

70年代至80年代末期,在法国,云南沱茶不是在茶店里卖,而是在药店或保健品专柜卖,高血脂的病人到医院就诊,医生开的处方经常是:“云南沱茶,两粒。”药店买去。

-

“把《普洱》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台”

“把《普洱》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台”

日前,普洱市召开了全市普洱茶产业发展务虚会议,普洱市市委书记李庆元在会上指出:要“把《普洱》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台”。

-

普洱杂志:是我改变泥,还是泥改变了我

普洱杂志:是我改变泥,还是泥改变了我

潘娟的工作室“磐松手作”,追求用最自然朴素的陶艺手段来表达泥土的语言与视觉的感受,她的创新与开拓,是反传统的,但也是尊重传统的。

-

段兆顺:寻找普洱茶的核心价值(上)

段兆顺:寻找普洱茶的核心价值(上)

《普洱》杂志主编段兆顺的一篇《寻找普洱茶的核心价值》将其归纳为三点:最佳生态地理价值、越陈越香和最佳健康价值。

-

普洱杂志:午后的竹叶青

普洱杂志:午后的竹叶青

当喝完杯中竹叶青时,音乐来到清幽的《本来无一物》,是啊,“本来无一物,何处惹尘埃?”古人讲究“茶禅一味”,喝一杯茶,便是在品味一种心境。

-

普洱杂志:好茶,好茶,呼叫好水

普洱杂志:好茶,好茶,呼叫好水

想要彻底搞清楚原因,也许比较复杂,但是智慧的中国人在与茶相处的漫长岁月里,已经总结出了一个核心影响因素,那就是水。

-

普洱杂志:在黑天鹅和灰犀牛的拥堵下,茶行业哪些赛道空间更大?

普洱杂志:在黑天鹅和灰犀牛的拥堵下,茶行业哪些赛道空间更大?

过去一年,茶行业马太效应充分凸显,而茶叶消费需求也更加多元化,近一两年茶行业或将进入更加复杂的变革期,最好的和最坏的都会出现,这考验着每一个茶业中人。

-

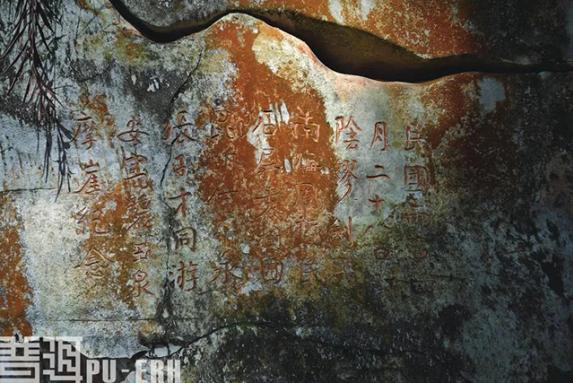

普洱杂志:秦五尺道上的松林驿

普洱杂志:秦五尺道上的松林驿

五尺道离开松林往沾益前行,随即就进入九龙山,九龙山植被茂密,人迹罕至。九龙山的深处,至今还有一段五尺道的遗迹,路旁的一块大石头上还有“毒水”二字石刻。