大摆田:“滇红富士康”的崛起之路

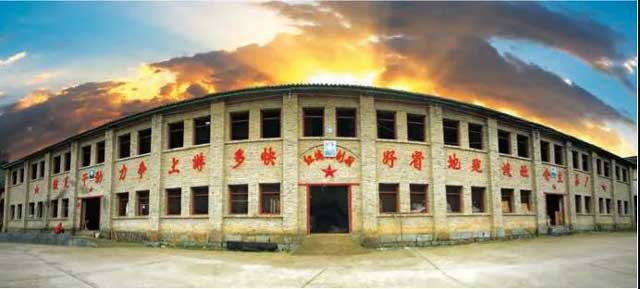

大摆田茶厂,是凤庆县最大的品牌代工企业,被业界誉为“滇红富士康”。其前身是创建于1952年的大摆田初制所,为凤庆第一批38个初制所之一,见证了五十年代滇红的初制革命与经典工艺的形成,为计划经济年代滇红最高荣誉——外事礼茶的重要生产基地,在茶叶流通体制放开后,改建为初精制合一的凤庆滇红重点生产厂家,拥有几十年的初精制工艺雄厚积淀。

2008年,红色年代的经典传奇老厂大摆田,被做茶新秀张国琴女士承包经营,按照新时期的要求进行系统改造,深度与市场对接,其潜伏多年的茶园、工艺与产能优势被激活,入了七彩云南、龙润等十多家一二线品牌的法眼,认为大摆田是老厂、大厂,产业基础好,品质优异、稳定又能量产,这在中高端滇红生产领域极为罕见,于是纷纷找上门来,用全产业链品控、针对消费市场系统研发与生产茶品等全新品牌理念,让老厂全面提升,焕发了新春,成为这些品牌多年的长期合作生产基地,大摆田也在短短数年间,成为云南滇红茶领域口碑最佳、产量最大的品牌代工基地。

复盘大摆田这一“滇红富士康”的崛起之路,我们发现其享受了2008年以来滇红高端崛起的巨大红利。滇红高端热,催生了庞大的品牌代工需求,而大摆田这一老厂,在新掌门人的带领下,抓住外来知名品牌在凤庆很难找到品质过硬、稳定、量大的中高端产品供应商这一痛点,向客户系统学习,如何站在消费需求的角度深入开发细分市场,进行品类创新与产品研发,如何用品牌标准化量产逻辑重构茶园与生产基地,不断苦练内功,升级自己,建立起强大的中高端滇红产品供应链,最终成为凤庆滇红的最大品牌代工企业。

我们将其放在滇红茶产业变迁的大背景下进行审视,先从滇红茶最低谷的“比烂”时代谈起……

滇红凤凰涅槃:从“比烂”到高端崛起

1985年到2005年的滇红20年,可谓从内外销热到长期疲软。

70年代,中国与前苏联东欧国家关系缓和,滇红重新进入苏东市场。1985年放开茶叶流通市场,凤庆滇红不再局限于外销,也可用于内销。1985年至90年代初期,可谓内外销兼热。

90年代中期至2005年,是滇红茶产业的至暗十年。

首先是内销混战,凤庆沦为廉价的原料基地,当地厂商不掌握定价权,产销格局被外地茶商把持,当地茶厂与小初制所沦为血汗工厂,茶厂、茶农与当地茶商纷纷被迫转型,做利润更高的绿茶,以及后来的普洱茶。工夫滇红极度边缘化,被钉在产业链的最低端。

滇红内销市场经过多年培育,已经形成东北等传统销区,拥有一定数量的忠实消费人群,但原产地茶厂、茶商、小作坊无序竞争,外地茶商为了更丰厚的利润回报,往往越过大厂,直接向小作坊下订单,从而掌握了定价权,将大宗进货价压得很低,留给原料商、代工者利润太薄。这样一来,大厂虽然可以自建销售渠道,但外商不配合,往往孤掌难鸣,成效有限,反而陷入外商的群狼战术,滇红市场被被无序恶性竞争分食,大厂独木难支。这导致工夫滇红很难靠自己的力量,实现产业升级,以掌握全产业链的话语权。

其次是滇红碎茶出口萎缩,卖不起价,利润薄,靠出口退税维持生存。而且其面临两个超级难题:

一是自营出口权的问题。凤庆茶厂没有自营出口权,其他本地茶厂更不可能有,只能向云南、广东、湖南等全国各大茶叶进出口公司提供原料,不仅享受不到退税政策,还要处处受制于人。出口退税的钱,被这些公司赚了。可谓别人吃肉,凤庆茶厂只能喝汤,遇见行情不好,别人转嫁成本,连汤都喝不上,很可能会亏本。

二是绿茶、普洱茶相继崛起带来的“成本魔咒”,抬升了鲜叶价格,导致为降低成本,用粗老鲜叶做红碎茶。其表现在,1993年起,云南烘青茶热销,鲜叶价格上涨,级别高的鲜叶做绿茶。然后是21世纪初普洱茶热,其虽然采摘粗放,但普洱茶涨价也会大幅拉升一芽二三叶的价格,甚至黄片的价格。在这两个品类的冲击下,滇红碎茶用料档次严重下降,其品质可想而知!而印度、斯里兰卡用一芽二三叶的较高档次鲜叶做红碎茶,自然品质比凤庆红碎茶要好得多。低质导致滇红碎茶陷入低价的恶性循环。如提高鲜叶档次,跟印度、斯里兰卡的同等质量红碎茶比,又太贵,没竞争力。这就是滇红茶的“成本魔咒”:用好原料,成本高,性价比低,没竞争力;降低原料品质,又陷入低质低价泥潭。

1997年,滇红集团取得自营出口权,享受了出口退税的红利,可以直面国外客户,积极开拓国际市场,取得一定成绩。但这种红利,并不能惠及原产地其他厂商,所以改变不了滇红外销长期惨淡经营的基本面。

转机在于2006年。

2006年,滇红集团学名优绿茶,用等级高鲜叶,调整传统工艺,比如增加理条环节,强调口感比传统滇红更清雅一些,外形好看,创名优滇红,首次尝试中高端路线。经典58在市场上一炮打响,从而开启了滇红茶的高端时代。经典58的畅销,引起其他茶叶知名品牌纷纷跟进,推出类似产品,从而在市场合力下,开启了滇红高端市场的全新春天。

在“比烂”的产业下行时代,滇红集团用经典58、中国红等新时期当家花旦,振臂一呼,天下云集响应,各路豪杰百舸争流,短短一两年就托起整个高端市场,让滇红茶告别十多元二十元一公斤进入四五十元,上百元,甚至上千元、万元一公斤的时代。

名优滇红,借名优绿茶打开了高端开发思路,加上礼品茶的兴起,利用三公消费,许多凤庆本地与外地的厂商都赚到了钱,完成了原始积累。完成原始积累的,自然会形成高端路径依赖,没有完成原始积累的,或者后入行者,肯定也要借高端上位。这样一来,就由当地大厂、外来知名品牌引领,进入了全民做高端滇红的波澜壮阔时代。

这其中,从礼品茶热到原生态兴起,推动着高端市场不断向前发展。

礼品茶好卖,大家都做礼品。2013年,国家控制三公消费,大家学普洱的原生态与越陈越香,搞古树红、野生红、晒红。同时,学其他茶类,充分挖掘茶树品种潜力,用乌龙茶种与当地培育的高香品种,做高香滇红,紫娟也做红茶,受到都市白领的青睐,以及开发泛生活化的“花式滇红”,比如窨玫瑰花、茉莉花、桂花的滇红。高端创新出现了八仙过海,各显神通的闹热局面。

高端引领的幕后英雄:以大摆田为代表的品牌代工力量

高端市场的参与主体与产业升级逻辑演变:

滇红集团原创→外来知名品牌跟进与系统性改进→代工大厂的崛起→创新百家争鸣,许多创新是小微企业,甚至茶农发起的。

在高端引领方面,有两股力量至关重要。一是滇红集团的原创之力,二是其他知名茶企的跟进托举之力。这两股力量,用高端的品牌逻辑,重构了整个全产业链。其表现在,市场细分,针对中高端目标人群,研发创新型产品。这些产品往往带动滇红新的子品类不断涌现。高端品牌,需要品质保证与全新的极致体验。于是,以产品研发为核心,掀起了滇红从茶园种植管理、收鲜、加工、包装,到营销与茶文化的全产业链升级革命。从而实现了,消费升级与产业升级良性互动之不断螺旋上升的正向循环。

滇红集团的高端原创,带来极强的示范效应,吸引了知名外来茶叶品牌,它们不仅仅是跟进,更重要的是其后的系统性改进作用,这以七彩云南、龙润、云南白药等为代表。其推动了品牌代工之蓬勃发展,以大摆田为龙头的当地代工企业因此受益。许多从或大或小的初制所与茶厂,成长为当地赫赫有名代工大厂,进而做起自己的品牌。

这些理念先进的外来实力派,其主业往往不是滇红,而是其他茶类,或者是才入茶行业,其要快速完成产业链整合与提升产业效率,自然要在当地寻找与扶持品牌代工合作伙伴。

“我2008年接手大摆田,但并不顺利,茶叶市场不景气,做出来的茶不赚钱。2009年遇到合作伙伴——七彩云南庆沣祥,其提供技术指导,拉机器过来,教我们做经典58(松针)。这一年有了盈利,赚了十多万元。跟七彩云南合作,提升了工艺与品质,有了名气与口碑。2010年,跟龙润茶业合作,供原料。那时,我们的工艺非常成熟,龙润用制药的理念做茶,大摆田能满足他们的要求,而厂里的卫生等又上了一个台阶。之后,有名气的厂家与品牌找上门来的越来越多,大摆田成为了凤庆最大的滇红茶品牌代工基地。”大摆田掌门人张国琴说。

这些外来的知名品牌,看重大摆田茶厂历史悠久,是建于1952年的老厂,拥有良好的工艺传承,周边的茶园基地基础好,加上加上生产稳定,品质过硬,就慕名过来。

张国琴着重提到两个优势:一个是品质,另一个是产量。

过去高峰期一年就可以做400吨干茶,现在能做1000吨左右。大摆田茶厂定位为,只做中高端凤庆滇红茶,用的都是凤庆当地的原料。在某种程度上,产量与品质鱼与熊掌不可兼得。产量这么大,还要保证中高端品质,这在凤庆当地,是一个很难完成的任务。走规模化的外地知名品牌企业,抓的是高端崛起红利,肯定要的是中高端为主的产品,而且要有体量,品质长期稳定,有严格的成本控制,拥有茶园、茶农、初制所与茶厂的高效整合模式,能入其法眼的代工厂家自然是凤毛麟角,而大摆田是在这方面做得最好的一家,因此成为首选。

大摆田也抓住这个机会,向客户系统学习,如何站在消费需求的角度深入开发细分市场,进行品类创新与产品研发,如何用品牌标准化量产逻辑重构茶园与生产基地,不断苦练内功,升级自己,建立起强大的中高端滇红产品供应链,最终成为凤庆滇红的最大品牌代工企业,被业界誉为“滇红富士康”。

鲜叶分级,吹响中高端滇红品质整体提升号角

2009年,七彩云南与大摆田合作,在凤庆推广“鲜叶分级收购”,创造了滇红品质新高度。

在计划经济年代,凤庆滇红有着严格的鲜叶分级标准。但1985年市场放开后,滇红茶严谨的传统生产体系逐渐瓦解,很多时候是按外地茶商要求进行采摘与加工。1990年代中期起,滇红跌入谷底,卖不起价,被归为档次低的“粗”茶,自然其采摘标准一降再降,最终沦为不分等级的“混采混交”。

“我2000年做茶,凤庆就一直混采,鲜叶不分级,加工才分级。混采,是茶农将对夹叶、马蹄、单片叶,一芽二叶、三四叶等混在一起交给初制所,加工成红毛茶,然后在精制环节,作为筛级别茶的原料,分出特级、一级、二级、三级、四级。采摘工艺单一,产品单一,外地进不去(没有实力到外地开拓市场),大摆田加工的鲜叶,只能卖给本地精制厂,一公斤干毛茶赚5毛到一元的差价,要发展起来很艰难,利润薄,有时还亏本。这样我2008年买了初制所,没有产生任何效益。”

2009年,七彩云南找稳定厂家合作,看上大摆田的原因:一是五十年代就做茶的老厂,二是周边的茶叶资源。

“大摆田坐北朝南,香面土(砂岩发育的红壤),日照长,可以从早八点照到下午六点,非常适合茶树生长。2000年之前种的都是实生苗,属于老品种——凤庆群体种,茶树比较大。2000年以后有扦插苗,不多。2008年,大摆田茶厂鲜叶吞吐量一天两万市斤,在当时很辉煌,是大厂。门口打‘红塘滇红初制厂’,而不是‘所’。名气跟安石(凤庆最著名的滇红村与初制所)一样,是同一批建厂,同等规模。”

张国琴说:“2009年,七彩云南在大摆田引导鲜叶分等级,开始采一芽一叶做经典58,带技术人员来,手把手教,引导采。凤庆以前采大庄茶,嫩的,老的,对夹叶,都混采在一起,不分等级。也就是,鲜叶不分,精制筛分才分等级。2010年,凤庆跟着七彩云南与大摆田搞鲜叶分等级。”

跟七彩云南合作以后,大摆田向茶农现款现货收鲜叶。茶农拉鲜叶过来,验收合格才上秤,不达标的让茶农再捡,直到合格。

张国琴讲了一个老奶奶来交鲜叶的故事:“刚开始,缺乏垫本资金,但还是千方百计借钱付现收购鲜叶。有一天下午,大寺乡三沟水的一位老太太,拄着拐棍来大摆田卖茶,老太太对我说,阿妹听说你们收购鲜叶付现金,我才不怕辛苦,从三沟水拄棍倒棒来卖给你。那天,刚好没钱了,鲜叶过秤后,我焦急万分,一边安慰老太太不要急,一定找给您现钱,一边出去转村子借钱。初制所旁边的小卖部也拿不出200元,下午四点多,我终于借得200元付给了老太太。老太太十分高兴,一个劲夸奖:阿妹是个好人,一定会发大财!”

如今,大摆田拥有普宜茶叶专业合作社和凤庆彭氏茶叶有限公司两个初制所,茶叶基地16560.4亩(其中:有机茶基地560.4亩),覆盖凤山、洛党、大寺、小湾、腰街、勐佑六个乡镇,通过“龙头+基地+农户”的经营模式,实现龙头企业和农户的互利共赢。有清洁化红茶生产线、绿茶生产线和自动化包装生产线各1条,年生产加工能力2000吨。

大摆田将第一车间真正建立在茶园,用联保与奖惩制度狠抓鲜叶品质。三户、五户联保,发现一户有农药,其他几户都是不收的。奖惩机制,跟交到厂里的鲜叶品质与数量有关。

用品类创新与产品研发,重构滇红茶中高端供应链

前文说过,推动高端滇红崛起的最大动力,是品类创新与针对消费市场需求的产品研发。大摆田在产品质量稳定、产品齐全(花色多)、集约化生产、严格控制成本的基础上,加大技术投入,进行品类创新与产品研发,跟专家、高校合作,研发一些市场上不同质化的产品,从而引领了市场潮流。

高端市场的品类创新,带来了滇红的两次财富机会。

滇红的名优化、高香化,遇上2008年金骏眉引爆的中国红茶的礼品茶热,外事礼茶、中国红、金芽走高端,经典58走口粮茶路线。在高端与中端,滇红茶都赚得盆满钵溢。这是2008年到2012年,滇红的礼品茶掘金时代,开启了滇红茶的第一个掘金时代。

第二个掘金时代,是2013年三公消费被限制,礼品茶遇冷,滇红学普洱搞原生态与越陈越香革命,大力开发古树红、野生红、晒红,掀起了2014年以来的古树红、野生红热。

如今,外事礼茶、中国红、大金芽、小金芽、经典58、古树红、野生红、紫娟红、晒红等已经成为滇红市场的主打产品,想要做好滇红的茶企茶商,必须下工夫钻研这些产品的原料、品种、制茶技术、品鉴、包装与文化,不但别人知道的要搞懂,还要做出自己的特色。

工夫滇红,顾名思义,就是要花时间(工夫)慢慢去做,一个小细节没有领会,或者没做到位,就会前功尽弃。张国琴在紧跟乃至引领高端潮流,开发新品类与新产品方面,堪称历经艰辛方修得正果。

“2012年做金芽系列,堪称挑战加工工艺,因为越嫩的芽,越难发酵,一定要掌握揉捻与发酵的程度与时间,不然会发馊,汤色浑浊,成‘过时茶’。有一次,因为在夏天,多雨,天气忽冷忽热,不好掌握时间,我弟弟做坏一批金芽。800公斤,价值十二三万元,都是农户的茶钱,没有能力承担损失。我一个人从厂里走到县城,心灰意冷,边哭边走,十多公里,走到县城家里,太无助了。十二三万元,是天文数字,怎么筹给茶农钱,还是要面对。只能第二天回厂做茶,找亲朋借钱。此后,每天一直在盯着,担心做金芽茶再出问题,更加用心钻研制茶技艺,直到半年后才将钱还完,以后就没出大的质量问题。”

如今,谈起小金芽的制作要点与大摆田高于市场的标准,已经成为凤庆滇红非遗传人的张国琴如数家珍:

首先要用凤庆群体种单芽加工,才有醇厚的味道——香高、味浓、汤鲜。汤色红艳明亮,花蜜香。鲜叶采单芽,几万颗芽头才有一公斤干茶。要在十二点之前采,之后芽头软,加工效果不好。如果用凤三、云抗十号等无性系良种做,芽头小,醇厚度不高,因此凤庆群体种是其核心。

其次采摘标准高。我们要求采摘芽头所带的梗短,只有一个米粒长。其他产区梗长,还有不标准工艺,采一芽一叶,然后将叶子掰掉,留芽,这样也会梗长。有些厂家收鲜,将一芽一叶初展当芽头。我们实施最严格的芽头采摘标准,采摘费工费时,重量轻,成本高,很规范,所以大摆田的收鲜价比市场上高10%到20%。

再次是初制非常考验工夫。萎凋要均匀,脱水要比其他产品品种重一些,要脱到55%,正常(指常规产品)的是60%。重揉捻,要三个小时,一般的红茶揉90分钟。相较一芽一二叶的大面积展开(轻,体积大,占空间),单芽重,密度高,因此一芽一二叶揉捻充分,单芽裹得紧,容易揉捻不充分,这样萎凋、揉捻容易出问题。发酵,看企业的定位,一般七到八成,如要醇厚度,八成;要鲜爽,七成左右。发酵时间控制在六到七个小时。其个头小,重,容易板结,水分含量高,不透气,往往发酵不均匀,发酵不到位,因缺氧,茶叶发酸、夹生。干燥,采取低温慢烘,耗工耗时。以上可见,加工过程非常挑剔,要很精细,否则做出来的茶暗淡无光,汤色浑浊。

“我的初衷,凤庆人只做凤庆茶,只做中高端产品。制茶理念是,传统工艺基础上加创新,每年都有新的产品研发出来,一直把‘鼓冲天干劲,争滇红标兵’做为企业口号。从2012年到2021年,是厂里腾飞的十年,在业内口碑越来越好,深受同行与消费者好评。”

坚守老味道,做高端滇红品种深耕者

在创新方面,张国琴不盲目跟风,片面迎合市场一时需要,而丢了滇红茶的“醇厚”传统。其做的是以传统为主的创新,也就是在“坚持”醇厚老味道基础上的创新,将传统工夫滇红(老工夫)升级为“工夫滇红2.0”,以做出更高级或更丰富、更新鲜的味觉体验。大摆田做的滇红茶,以醇厚为主,也会做一些新口味红茶,但只是补充,用来吸引不懂滇红的人群,引导其逐渐转向正宗滇红茶。张国琴多年的传统坚持收到回报,近年来越来越多的消费者喜欢传统滇红的味道,市场正由盲目创新,向传统与创新有机结合理性回归。

其认为,要做出“醇厚”的滇红,坚持用云南大叶群体种,尤其是凤庆大叶群体种,是最关键的因子。用云南大叶群体种,加上传统与创新相结合的适制工艺,不断优化各个采制与仓储环节,就能做出源于传统而超越传统的时代新经典。

茶叶的风味很大程度上跟茶树品种有关。前文说过,“工夫滇红2.0”,是在传统老味道基础上,做出更高级、更丰富与更新鲜的口感。这可以在品种上做大文章。比如,云南大叶群体种有其味浓优点,但也存在香不够高扬的短板。用高香型的云南大叶无性系良种,并引进外地高香型良种,就可以创新出“高香滇红”。在外形、滋味与香气等方面,通过不同品种的优化组合,做纯料,或拼配,可以玩的创新非常多。

因此,在张国琴看来,如果说传统滇红经典的出现,是上世纪五十年代初制革命的成果,那么高端滇红的创新,很大程度上是建立在2008年以来品种革命的基础上,建立品种园,引进各地名种,与科研单位开展研究,无疑是滇红风味竞争的制高点,也是大摆田构建中高端滇红供应链的核心基因。

谈起未来,张国琴说:“初精制是企业的品质基础,初制坚持传统与创新相结合,做‘工夫滇红2.0’的首创者与践行者。在精制方面,要投资数千万元做一条现代化产品生产链,实现清洁化、规范化生产。转型升级的重头戏是,在继续做大做强品牌代工基地的基础上,打造业界首家‘滇红茶柔性供应链’。大摆田将以滇红茶的非遗传承为核心,抓好品种、技艺、记忆三件事,缔造‘凤庆滇红茶的印象’——凤品红印。想搞一个全国名优茶树品种园,占地五百亩到一千亩,尽量收集全国知名品种。这对于凤庆茶行业有推动作用。滇红集团有品种园,但不对外开放。凤庆是茶叶原产地、核心地带,规范的品种园是值得去做的事情。最好的传承是创新。大摆田传承记忆,承上启下,将老一辈传承下来的滇红技艺传承下去。”

文/白马非马,请上帝喝茶工作室出品

经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。