普洱杂志:四月的穿越

壬辰年的整个四月,我都在哀牢山、无量山之间游荡。相比起京城和东部,它确实是太遥远、太封闭了。大概是因为没有赶上时代的步伐,蓝天白云依然飘挂在千年百年的老树旁,山里、石里四处冒出来的汩汩泉水弯腰下去就可以捧起来喝了……两脉大山深处,落后,幸运地保住了些原始森林和古老的茶林。

我是从两山脉之间的谷底沿着从前古道的走向从景东往南行的,愈往南,山势便渐缓渐低,一路的山水渐渐地温柔起来。转过一道绿绿的矮山就是一个绿绿的小坝子,绿绿的水边矮矮的有些户人家,偶尔露出几点佛寺的塔顶飞檐,响几声晨钟暮鼓;再转过一道绿绿的矮山又是一个绿绿的小坝子,绿绿的水边又有些人家,一树古榕落了上千只白鹭,安静地听着树下小学里娃娃咿咿呀呀读书……

一路零落的笔记,似乎还沾染着那时那地的清寂与湿润——

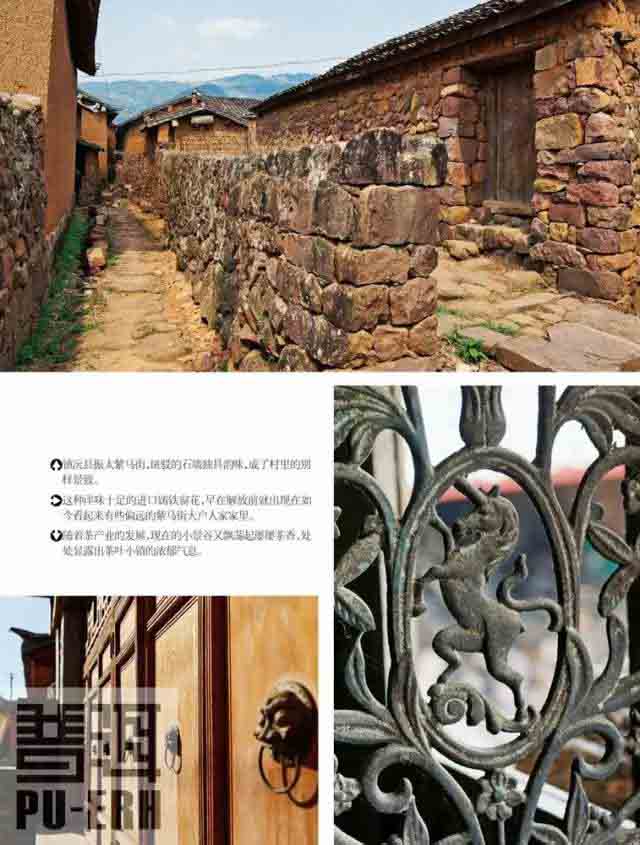

“紫马街”,一听这个名字,好像就扣开了明清的大门。一条条干干净净的石头路往窄窄的小街小巷里伸展又消失,一路毛糙的青石早被不知多少辈人、多少匹马的脚步踏得光溜圆滑,当壮实的马锅头牵着他鬃毛油亮的爱马一次次地走出又走回这些街巷,草鞋和马蹄一步步磨圆石头,男人脸上的颜色要沾染多少个晨昏日月,又要历阅几多山洪贼匪瘴烟猛兽呢?好个“紫马黑汉”!

但是,猛地看见李家这个大马锅头的照片时我却一万个意外:哇噻!西装领带,梳着平整的分头……我挺失落地一个人走进他们家冷清潦倒的第二进后院,爬上灰尘满布的窄窄的楼梯,看得见当年锅头们歇息的一间间隔铺,突然一道似曾相识的窗子吸引了我的目光,我拨开蛛网和铁锈,就是它,镌刻着英国工匠名字的铸铁花窗,一样的欧式花纹,一样的奔马。这是当年在腾冲翡翠大王家我们反复考证过的,从英国漂洋过海在仰光码头上岸,由马帮驮来的铸铁花窗。抚摸着那百年老屋的英国铁窗,我嘲笑自己,就像我们曾赶着穿牛仔裤用ipad一样,你凭什么不许百年前的紫马黑汉们最先想往和引入外来的文明,哪怕是在这无量山深处。

一幢法式的八角楼在振太这个古镇上显得有些卓尔不群,因为知道这个镇驿路的历史,便有些见怪不惊了。使我呆站了半天的,是贴在墙上的半张旧报纸。抗战伊始,这幢楼的男主人与女主人还是热血的少男少女。在遥远的台儿庄,作为战地护士的女主人在惨烈的台儿庄战役中救下了身受重伤的男主人,比小说和戏剧还真实浪漫的是,他们在硝烟和炮火中举行了一场战地婚礼,没有红盖头、没有鲜花、甚至没有父老的祝福,但滚烫的青春使他们光艳照人。不再说那场著名惨烈的战役之后他们怎么千重路万重山地回到故乡。使人吁嘘不已的是男主人居然再次告别八角楼安谧的庭园、美丽的妻子、院子里飘香的木兰花,告别了这日军还不可能来到的故乡,踏上了比远征军更为悲壮惨烈的出国抗日救亡之路,这要怎样的骨血和勇气!

如今,真是不忍再说和平后他们受到怎样不公平的对待和牢狱之灾……英雄的少男少女和他们灿烂若花的故事已经被历史和政治碾得七零八落,也许有一天墙上那半张旧报纸也会消失,但我希望,在他们的故乡,在木兰花飘香的树下,老祖母们的故事中还会有他们在八角楼里依稀的笑声……

在古道边,他幸运地留下了一座还算体面的石墓,但不知道是不是纪襄廷公的原意。纪公活着的时候是那么低调,这种低调还不是简单的民国范儿,而是从我们中国人的老祖的老祖的老祖那儿流传下来的一种很特别的东西。记得那天,读了纪公的墓志铭,甚是兴奋,便有了探访纪公后人的念头,东问西访终不得果,第二天在乡长的带领下才算找着了纪公的儿子。清晨的小景谷街上,一个小小的食馆里老人卖着普洱特有的米干,食馆的另一半放了些瓷瓶铜鼎之类旅游景点常见的所谓古董,据说,这是纪家老房子里留下的东西,我翻看了半天,最后疑疑惑惑地翻拍了两把茶壶和几个印章的照片,老人说印章是不卖的,这可能真是纪公留下来最后的东西了。问纪家往事,其子只答曰“种茶”。再问还是“去江外买好茶籽来种”。

真正找到纪公的故事,是离开景谷很久之后。十四岁死了父亲的纪襄廷在母亲的鼓励下发奋读书,硬从这地老边荒的景谷一举中了“乡试”,沿着贡茶进京的古道,去了昆明,又上北京参加“会试”和“殿试”,连考三场,高中为“贡士”,只等吏部候选,补上一名州府官当了。纪家和这小小的景谷出了如此一朵“大鸡枞”,真是何等荣耀呵。安知纪公“面君”那天,进了大殿,叩完头抬眼望去,皇帝竟只是个十二三岁的小孩儿,帘子后隐约坐着个女人,啥也没说就算见过君了。出得紫禁门,纪公苍然泪下、仰天长叹!我们至今不知道当时的纪襄廷想了些什么,但有一点可以肯定的是当年取名时父亲让他“襄助朝廷”的愿望显然落空了。纪公从此回家孝母、读书。

每日走在故乡穷困的热土上,我们仍不知纪公想了些什么,但是我们知道,他开始在这块土地上试种专程去勐库挑选来的优良的大叶种茶,几年之后茶树长成,茶叶开摘后,一向低调的纪襄廷请来了附近的庄稼人,大宴宾客,他请大家看了他的茶园,并告诉大家“……景谷最适种茶,种茶一亩。采茶50斤,一家人一年的油盐不愁;种茶5亩,衣食丰足;种茶十亩,家道殷实……”他把自己试种的百亩茶园分给当地的农民分采,所得鲜叶他家一半、农人一半。当众乡亲带着他赠送的茶叶回家时,那个夜里,一个梦在景谷的土地上悄悄生长蔓延,成了好多好多人的梦。抄一段纪公的墓志铭吧:“……景谷若干荒山,已由无用变为有用。将荒山变茶山,昔日穷乡僻壤之地区一举变为商贾云集之地,国计民生日以富裕、地方文化日以发展……”小景谷那条原来宽不过三尺的小街,从此马帮铎铃不断……

四月的阳光中穿过小景谷,道两旁的店铺人家大开着门,一堆堆的茶叶就堆在家门口,女人们一面说笑一面捡茶,满街流荡着新鲜的茶香。碰上的人跟你打招呼,总是说“进来喝口茶嘛!”。

一面喝着主人家的新茶一面翻翻,四月的笔记和影像是零落的,有苦竹山上跟吴三桂到云南的将士李虎变的儿子李龙李虎种下的古茶园、有李记谷庄的老祖李文相首创沱茶的往事、有景谷茶场那个很有个性的厂长的茶和茶仓、还有秧塔的大白茶、古寺、佛塔、堆沙……想了想,这一路走一路穿越的除了风光,穿过的竟是这遥远的边地上生了又灭、灭了又生的各种不同的人的梦想。

原文刊载《普洱》杂志

作者丨何真

作者丨何真,图文来源:普洱杂志,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。