-

暖暖说茶:如果给你1000万,你要干嘛?1万变10万,10万变100万

暖暖说茶:如果给你1000万,你要干嘛?1万变10万,10万变100万

茶行业待久了,慢慢浮现出两种人。同样是卖茶的,有一种是敢卖也敢喝,有一种是只卖不敢喝;你要问他为啥不喝,他肯定告诉你喝多了(因为他喝了就难受,身体不舒服,但是不耽误他卖)

-

两张图各自领悟,未来无限可能「涂涂说茶」

两张图各自领悟,未来无限可能「涂涂说茶」

大益茶行情越来越像中国A股。散户持有的票好像不容易涨,贪图便宜,买低价股注定被血洗,高价股不敢碰,结果是越涨越高,市值几千亿的票不能追结果是天天涨,市值少的票想抄底结果底

-

沈忠华谈普洱茶(三):与云南中茶之缘

沈忠华谈普洱茶(三):与云南中茶之缘

沈忠华,浙江宁波人,锦地茶业创始人,宁波锦地茶业有限公司董事长,宁波市茶文化促进会副会长,高级经济师。

-

沈忠华谈普洱茶(二):关于普洱老茶

沈忠华谈普洱茶(二):关于普洱老茶

沈忠华,浙江宁波人,锦地茶业创始人,宁波锦地茶业有限公司董事长,宁波市茶文化促进会副会长,高级经济师。

-

沈忠华谈普洱茶(一):普洱茶的六个关键词

沈忠华谈普洱茶(一):普洱茶的六个关键词

锦地茶业创始人沈忠华先生专业事茶十余载,广泛涉略普洱茶产品、品牌、文化、历史、营销等领域,在普洱茶种植、原料、工艺、品鉴、存储等各环节都有着丰富而严谨的研究和实践,且对科

-

普洱杂志:怒江峡谷,老姆登茶园

普洱杂志:怒江峡谷,老姆登茶园

我从怒江州州府六库沿峡谷溯怒江驱车北上,公路先是在怒江西岸,行车将近百公里,出现一座过江公路桥,过桥后公路转到怒江东岸,便进入福贡县匹河乡地界;

-

泡好一杯茶可以让人如此愉悦「一如茶香专栏」

泡好一杯茶可以让人如此愉悦「一如茶香专栏」

来如茶工作室学习泡茶,每个人的目的和想法各异,但15天的课程下来,我们对于泡茶这件看似简单实际不简单的事,最终可以达到高度的统一,不得不说课程的设计以及工作室的专业水准是精

-

一杯茶里的人生「一如茶香专栏」

一杯茶里的人生「一如茶香专栏」

如茶的内训班是知本,而精修班就是立本,通过系统而专业的学习,我们是有方法,有能力泡出一杯更好的茶汤的,精修班的目的就是“以己之力,全茶之味”。

-

2021春季「云南游学」冰岛、景迈、邦崴:普洱深度游学报名啦

2021春季「云南游学」冰岛、景迈、邦崴:普洱深度游学报名啦

当时,只有很少的人知道普洱茶,喝普洱茶的人更是少之又少。于是,《普洱茶寻源II》成为许多普洱茶收藏家、爱好者必备的入门读物,并相继在台湾和韩国出版,之后陆续出版了两本普洱茶

-

叶语者:习茶成为我自己「一如茶香专栏」

叶语者:习茶成为我自己「一如茶香专栏」

好像某名人说过:世上只有一种成功,就是按照喜欢的方式过一生。叶老师可能就是这为数不多的人之一,以茶为伴,以梦为友,将梦想搬进现实。

-

叶羽晴川与如茶工作室「一如茶香专栏」

叶羽晴川与如茶工作室「一如茶香专栏」

如茶工作室系叶羽晴川老师开办的茶叶工作室,位于北京市丰台区紫芳园二区3号楼1单元102。工作室恭候一切爱茶人,来此习茶、品茶、赏茶,常年举办各种茶会、茶聚、茶主题讲座。

-

“如茶”创始人叶羽晴川「一如茶香专栏」

“如茶”创始人叶羽晴川「一如茶香专栏」

叶羽晴川,湖北赤壁生人,茶人,茶书作者。从小被诗歌与茶叶熏染,先从事出版业,而后与茶结缘,致力于茶文化的推广。提出茶叶是“味觉的审美”,“如茶”创始人。

-

「招生」泡茶艺术内训班:6大关系帮你泡好茶「一如茶香专栏」

「招生」泡茶艺术内训班:6大关系帮你泡好茶「一如茶香专栏」

成茶之味者,茶、水、火、境、器、人。而人造之,美之,赏之,才有成人之美。有人,才有“美”。成茶味之美,悟道于茶味,是为--味觉的审美。

-

普洱杂志:一片叶的阳光之恋

普洱杂志:一片叶的阳光之恋

我们在炙热的铁锅中跳跃翻腾。我们为终于重新被人类关注而感到高兴,都玩得非常高兴。铁锅的热传导作用使我的水分逐渐散发,随着翻炒,水气很快挥发掉,我发现自己变得越来越柔软。

-

春茶芽儿已漫山,这个世界的人,都不再孤单!「谢付亮专栏」

春茶芽儿已漫山,这个世界的人,都不再孤单!「谢付亮专栏」

是啊,万物有灵,应该是不会错的!春茶芽儿已漫山,这个世界的人,过去存在过的,现在存在着的,未来将存在的,都不再孤单!

-

再谈拼配:致普洱茶口感设计师

再谈拼配:致普洱茶口感设计师

新时代的拼配艺术也更多地考虑到普洱茶后期陈化的核心价值,从拼配的环节开始,就争取为普洱茶后期发展打下优质的基础。

-

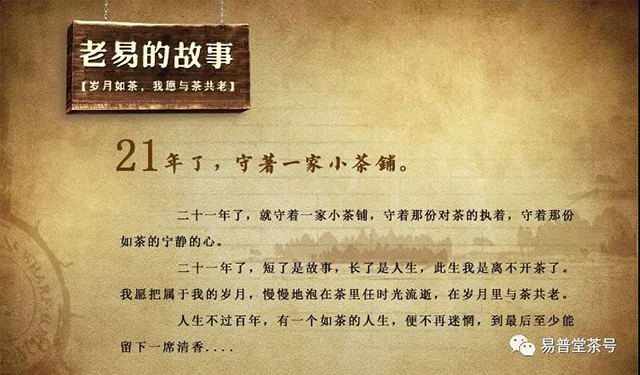

易普堂2021年运营要点之一:除了流量,还是流量

易普堂2021年运营要点之一:除了流量,还是流量

除了流量,还是流量!十几年前,和同行探讨如何做好普洱茶的市场,那时大家都有一个共识,就是先把蛋糕做大,然后再分蛋糕。

-

普洱杂志:再访诺邓

普洱杂志:再访诺邓

一部《舌尖上的中国》关于诺邓盐腌制诺邓火腿的影像,让这个马帮村出了名。重重叠叠的大山,纵横交错的江河,却未能阻止住这个地处偏僻的白族村落,在一千多年前就与外界构筑起繁盛与

-

泡茶艺术:将“对比”进行到底的一天「一如茶香专栏」

泡茶艺术:将“对比”进行到底的一天「一如茶香专栏」

如茶第八期精修班的第十四天下午,已经是很紧迫的倒计时了!今天的信息量格外的大,大到我不得不在课堂上速记了一下回顾要写的提纲。

-

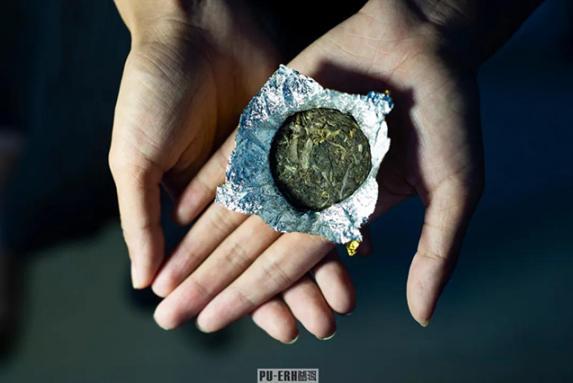

普洱杂志:说说试茶

普洱杂志:说说试茶

这些年,制作过上千吨茶,喝过上千种茶,阅茶无数,对茶的评价,越来越简单。值或者不值价,就是最终评价。而要评价一个茶,并不容易。即便千锤百炼,也不敢轻易下结论。

-

泡茶精修班:前方的美景「一如茶香专栏」

泡茶精修班:前方的美景「一如茶香专栏」

本来题目我想的是《六六大顺》——因为下午的学习是两款篓装黑茶“六安(2001)”以及“六堡(2008)”的(紫砂壶)冲泡方法——觉得大家讨个好彩头,也会点进来看一下的。

-

云南茶行业需要更多的外行人参与,有时候内行太极限

云南茶行业需要更多的外行人参与,有时候内行太极限

绿水塘普洱茶不知从什么时候开始,大概是2020年底这段时间吧,我的品饮感觉(感官)又出现了问题。当做一个行业久了之后,尤其是茶行业。每

-

普洱杂志:普洱赶街

普洱杂志:普洱赶街

云南各地的赶街时间,主要有以农历计算和用公历计算两种方式。就农历计算来说,采用干支记日法,一般一个地方每个月四次左右。

-

“九份茶坊”:老矿,老茶,老电影

“九份茶坊”:老矿,老茶,老电影

“九份茶坊”四个镂空字低调出现在泛着锈迹的名匾上,反倒是老旧的门帘醒目地写着茶陶画三个大字,这意外撞进的九份茶坊让我又惊又喜,迫不及待地一头扎进店里。

-

普洱杂志:扒一扒「普洱茶」家族的那些事

普洱杂志:扒一扒「普洱茶」家族的那些事

准确来说,“普洱茶”应该是我们整个大家族的名字,我们的家族很庞大,成员众多,又因为他们不同的出生地、缔造者、制作方式而有所不同,也都各有自己的乳名。