杨凯:寻找汪曾祺泡过的茶馆

著名作家汪曾祺先生是江苏人,他的祖父是位贡生。所谓贡生是古代科举制度中高于秀才,低于进士的一种身份,与举人相当。贡生中优秀的已经可以选拔去担任县级官员了。

汪曾祺先生的家境相当殷实,或者说相当富裕,有两三千亩水田,两家药店,一家布店。这在地少人多,水稻高产的江南应该算大地主家庭了。

汪曾祺的父亲是个多才多艺的富二代,金石书画、体操足球,外加中国功夫,样样都会。家里还置办有各种中国乐器,时常有人来求赐画。这一切都使汪曾祺养成了对生活中的细节和优雅的敏感与追求。

1939年,日本人已占领江南,汪曾祺从上海经香港、越南来到昆明考取了西南联大中文系。后来成为汪曾祺妻子的施松卿也是这一年考上西南联大的,施松卿先是和现在还健在的杨振宁一班,后来因病休学一段时间,回校后转到那位上过央视朗读者节目的许渊冲先生所在的英语系。许先生前几天还来昆明参加了西南联大的校庆活动。

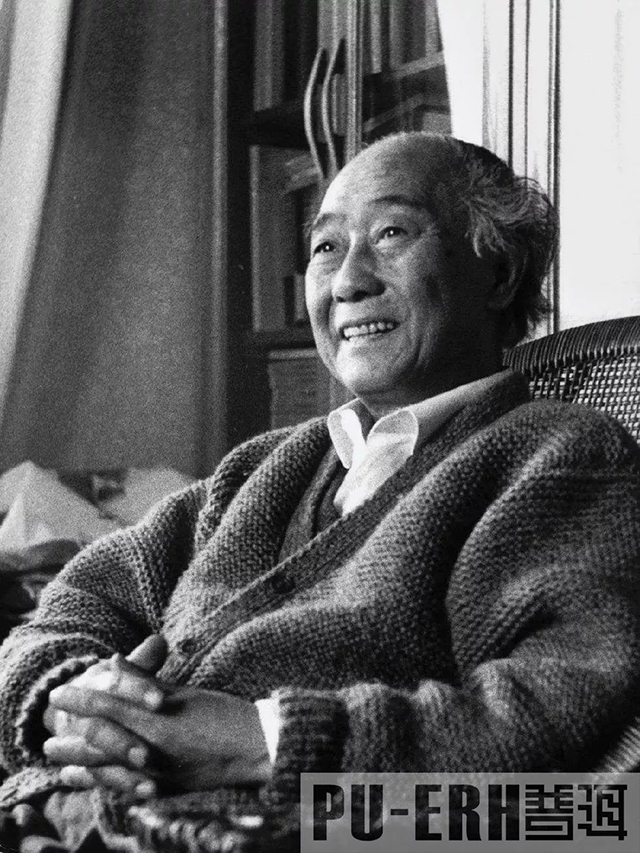

汪曾祺,江苏高邮人,1920年3月5日出生,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。1939年夏,汪曾祺从上海经香港、越南到昆明,以第一志愿考入西南联大中国文学系。其在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。

和汪曾祺、施松卿、杨振宁、许渊冲一同考入西南联大的还有一位来自云南西部景谷县猛主大山的学生,他的名字叫陶其礼,家族是烟帮大佬,有自己的武装,他的五叔在昆明开有大昌金行和新华茶庄,新华茶庄后来改名大昌茶庄和鼎盛茶庄。他考入的是经济系,却和汪曾祺一样都选择了沈从文的课。

那时的云南是抗战的后方,小小的昆明城一下子涌入这么多大学、机关、军队、难民,窘迫之态在所难免。虽说联大建了新教室,但毕竟是战争时期,教室和图书馆的桌椅有限,宿舍则根本没有桌椅。

联大还有另外一个窘迫的地方,就是联大的开水是由工人烧的,一天供两次,烧好后用桶提着到学生宿舍喊学生来打,学生的储水器五花八门,工友们是直接用这些储水器进桶里舀水的,本来就比较混的水,各种器皿一舀,就更浑浊了。所以一些挑剔的学生只把学校的水当成洗脸、洗脚水,喝水、自习就到外面的茶馆去,这造成联大附近的茶馆有选择地繁荣起来。

之所以说是有选择地繁荣,是因为昆明的茶馆也是有个性和气质的,有些茶馆去的都是农民和赶马人,有的茶馆是车夫和司机,有的还是小偷们聚会的场所,学生进去会觉得太随便,噪声也大。而有些茶馆学生喜欢,成帮结队进去读书、打桥牌,农民进去就觉得气场不对,或者被茶馆主人怠慢,或者自己觉得不适,悄悄地退出了。

20世纪40年代西南联大校舍一角。

第一家茶馆:吻合度50%

汪曾祺1984年写作的回忆散文《泡茶馆》回忆了当年在昆明求学时联大周边的众多茶馆,提到的第一个茶馆,就是陆姓同学洗漱、泡茶、吃饼、看书都在一处的茶馆,这个茶馆似乎是甬道街(今省中医院附近)上的“胜利茶社”,经理是一位姓张的女士。

这个茶馆面积不大,有五张桌子,没有雇佣伙计,老板娘自己亲自经营。这个茶馆和其他茶馆不同之处是它备有两个洗脸盆,两条毛巾,茶客花一毛钱可以得到一盆洗脸水,在茶社里洗脸刷牙。胜利茶社的用茶是从复聚茶庄购买的配茶,味道尚可。

它的价格是,茶卖一角五,黄烟一角五,炒豆一角,洗脸水一角。由于茶馆通风较好,加上客人不多,这里比较安静,有利于读书。老板娘为人也比较随和,家住附近的茶客常常进进出出,有时回家把孩子抱来喝水,有时甚至带来小茶壶,把茶碗里的茶倒到壶里拿回家喝。只是甬道街比文林街、凤翥街离西南联大稍远。

第二家茶馆:吻合度80%

《泡茶馆》里提到的第二个茶馆是正义路上的大茶馆,“楼上楼下,有几十张桌子。都是荸荠紫漆的八仙桌,很鲜亮。因为在热闹地区,坐客常满,人声嘈杂。

所有的柱子上都贴着一张很醒目的字条:‘莫谈国事’。”这个茶馆是正义路上的“华丰茶楼”,经理李华堂,1920年前后开业。他除了经营茶楼,还拥有浴室和旅社,早期,省政府逢有宴会、茶会,会场布置、茶水供应都由华丰茶楼承包,1936年蒋介石来云南,在机场设了一个接待处,也是华丰茶楼承办的。

他的茶是来自回族茶商马子舆的瑞丰号,都是些上等好茶。后来,由于茶馆界另一个名人刘淑清的崛起,省政府对华丰茶楼的态度渐渐冷淡,他的生意下滑不少,他要求茶水在每碗两角的基础上再涨价,没有被评价委员会通过,他一气之下,缩小了茶馆的营业,更多精力放在旅社、沐浴、酒菜业了。

组图:张卫民

第三家茶馆:吻合度100%

汪曾祺先生对凤翥街上的茶馆提到得最多,他提到的第三家茶馆就在凤翥街上段,也就是说在现在福林堂到龙翔街这段上。她写道:“街角右手第一家便是一家茶馆。这是一家小茶馆,只有三张茶桌,而且大小不等,形状不一的茶具是比较粗糙的随意画了几笔兰花的盖碗。

张罗茶座的是一个女人。这女人长得很强壮,皮色也颇白净。她生了好些孩子。身边常有两个孩子围着她转,手里还抱着一个孩子。她经常敞着怀,一边奶着那个早该断奶的孩子,一边为客人冲茶。她的丈夫,比她大得多,状如猿猴,而目光锐利如鹰。他什么事情也不管,但是每天下午却捧了一个大碗喝牛奶。”

汪曾祺先生写的这家茶馆叫“荣盛茶社”,那个男人叫李财荣。茶馆并不像汪先生说的那么小,它有七张桌子,能坐30多个人,有12把紫砂壶,20多个盖碗,有5把竹烟筒。来这个茶馆的农民居多。

不知是不是因为来这个茶馆的所有学生都和汪曾祺先生一样,有那么强的女权、平等思想,看不惯女人做事,男人闲着,还是因为学生们一来,一两个人一桌,农民不愿意靠近,影响生意,反正这家茶馆的老板娘兼伙计是不欢迎学生的,一旦有学生来,老板娘就用不开的水沏茶,以逐走这些学生。老板娘对工人和商人就没有这么大的偏见。

第四家茶馆:吻合度60%

汪曾祺先生提到的第四家茶馆也在凤翥街上,在前面提到的那家茶馆,也就是荣记茶馆的斜对面,它是:“专门招徕大学生的新式茶馆。

这家茶馆的桌椅都是新打的,涂了黑漆。堂倌系着白围裙。卖茶用细白瓷壶,不用盖碗(昆明茶馆卖茶一般都用盖碗)。除了清茶,还卖沱茶、香片、龙井。本地茶客从门外过,伸头看看这茶馆的局面,再看看里面坐得满满的大学生,就会挪步另走一家了。”

这家茶馆非常可能是凤翥街的“德记茶社”。德记茶社的经营者是一个女人,叫邢邢氏,他应该是一个大户人家的寡妇,她带着自己的两个使女或者叫丫鬟经营这个茶馆。茶馆有房屋两小间,但有一个大天井,有12张条桌,3张方桌,还有一张藤桌。

老板和她的两个侍女把这个茶馆打理得干干净净,墙壁洁白,杯明几净,中间的大天井使空气非常新鲜。白天光线充足,晚上电灯也够亮,来这里的人70%是大学生,有的看书,有的四人一队在方桌上打桥牌。

在西南联大,打桥牌是一个非常流行的娱乐活动。桥牌来自西方,两两配对,四人才能玩。它通过叫牌、打牌、计分等程序来决定输赢,是一种比较耗脑子的智力游戏。桥牌的英文名是“bridge”,许渊冲先生就给他起了个谐音的搞笑名字“不立志”,听起来还是颇有感觉的。打桥牌由于要通过叫牌两两沟通,打牌技术难度也很大,所以非常容易产生误解和争吵。一旦声音高起,旁边的人会发出嘘声,大家都是学生,大多数情况是会降低分贝量的。

抗战时期美国大兵到昆明市郊小茶馆的饮茶照(照片选自《国家记忆》)

第五家茶馆:吻合度100%

汪曾祺先生提到的第五家茶馆也在凤翥街上,我也找到了和他100%吻合的茶馆。

汪先生说:“路东,是一个绍兴人开的茶馆。这位绍兴老板不知怎么会跑到昆明来,又不知为什么在这条小小的凤翥街上来开一爿茶馆。他至今乡音未改。大概他有一种独在异乡为异客的情绪,所以对待从外地来的联大学生异常亲热。他这茶馆里除了卖清茶,还卖一点芙蓉糕、萨其玛、月饼、桃酥,都装在一个玻璃匣子里。我们有时觉得肚子里有点缺空而又不到吃饭的时候,便到他这里一边喝茶一边吃两块点心。有一个善于吹口琴的姓王的同学经常在绍兴人茶馆喝茶。他喝茶,可以欠账。不但喝茶可以欠账,我们有时想看电影而没有钱,就由这位口琴专家出面向绍兴老板借一点。绍兴老板每次都是欣然地打开钱柜,拿出我们需要的数目。我们于是欢欣鼓舞,兴高采烈,迈开大步,直奔南屏电影院。”

这个茶馆叫“顺记茶社”,经理章继康,绍兴人,是为了做大学生的生意才开的这家茶馆。顺记茶社房间不大,只有5张桌子,30个盖碗,不过也备有两支竹烟筒。他的茶用的却是很贵的上等香片,也就是上等花茶,评价委员会规定是1角5一碗,很多学生往往是每碗付给他2角,不用找钱。加上都是外地人,聊得来,大学生在他这里能得到很好的招待。学生们往往一杯茶水,一堆花生,书放在茶桌上,看几页书,用单手拿一粒花生,递到嘴里,再喝一口茶,倒也是惬意清闲。

他除了卖茶水外,还经营纸烟、糖果、点心,这些都与汪曾祺先生描写的十分吻合。他的茶馆不欢迎衣裳不整喜欢讲价的农民,一旦有卖菜的农民进来,他往往推说没有开水,不给他们泡茶。

顺记的这位章老板来昆明的时间其实是很长的,他1917年来到昆明,他的祖父、父辈都在昆明酿制绍兴黄酒,开有酒庄。他先是学习酿酒,随后又在福照街的同和染坊学习染衣服,合伙经营。早年他生活非常放荡不羁,吃喝嫖赌抽,样样都会,后来,他娶了一个昆明女子为妻,生了三个孩子,人也改邪归正,不抽,不嫖、不赌,但是大烟却戒不了。不过,他开着这个小茶馆却也能支撑他养家糊口和抽大烟的费用。

文中提到的南屏电影院,则是大华茶社老板刘淑清开办的,是当时东南亚最先进的电影院。

位于云南师范大学内的国立西南联合大学旧址。

第六家茶馆:吻合度50%

汪曾祺先生提到的第六家茶馆在凤翥街与龙翔街口,墙上有打油诗的那家。这家茶馆应该是“德泉茶社”,老板沙国柱。后来因凤翥街茶馆太多,竞争激烈,搬到了文林街。德泉茶社只有5张桌子,墙上仍挂着一些打油诗。

只是为吸引学生茶客,环境和卫生条件都有提高,每天都有联大学生来看书、打桥牌。该茶馆的茶以菊花茶+配茶为主,茶来自宝森号茶庄。与汪曾祺先生所写不同的是,这家茶馆雇了女员工来负责经营。

汪曾祺写的文林街的四个茶馆,暂时找不到对应的资料,而他写的钱局街那个茶馆应该是“永兴茶社”,它坐落在钱局街,经理叫李良兴。早期,这个茶馆因边上是造币厂和兵工厂,工人、技师茶客相当多。后来,由于日本飞机轰炸大西门,造币厂和兵工厂搬迁,工人、技师撤走了,茶馆里学生比例渐渐多起来。

这家茶馆有楼上楼下,面积比较大,有18张茶桌,4张木茶几,有100多个盖碗,雇佣2个职员。由于开间较大,这家茶馆前半部分白天透入的光线相当强,后部稍弱,晚上整个茶馆光线足够。大学二年级,也就是1940年,汪曾祺先生每天在这里和一个外语系的同学一起看书,这个外语系的同学明显不是他后来的太太施松卿,他闻着翠湖传来的浮萍的气味,边读书,边观察周边喝茶的人,抽烟筒的人,卖酸角、卖拐枣、卖葛根的、卖泡梨的人,他把对他们的观察印在脑子里,应用到他后来的小说中。可以说,茶馆就是他观察社会的课堂。

昆明是汪曾祺先生学习、写作起步的地方,云南独特的人文、民族景观为他今后的创作、生活打下了一个绿意葱茏的背景。直到老年,他仍然念念不忘云南的茶馆、菌子、小吃,那些跟他擦身而过的路人以及刻骨铭心的友谊。联大、云南、茶馆、菌子这些特殊的名词,也被他用笔深深地刻在了文学的史册上。

原文刊载《普洱》杂志2018年11月刊

作者丨杨凯

作者丨杨凯,图文来源:普洱杂志,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。