云南茶产业的坚守与创新:从适制性看普洱茶与白茶的未来

作者:無名 日期:02-12 来源:七子饼的江湖

近年来,云南白茶在市场上逐渐崭露头角,吸引了不少消费者的关注。其清甜的口感和相对亲民的价格,使得部分茶客将其视为普洱茶之外的另一种选择。然而,市场反应也呈现出两极分化:一些消费者认为云南白茶风味独特,具有发展潜力;另一些则质疑其是否真正具备白茶的“正宗性”,认为这只是对福建白茶的模仿。这种争议背后,折射出茶类适制性与地域特色的重要性。

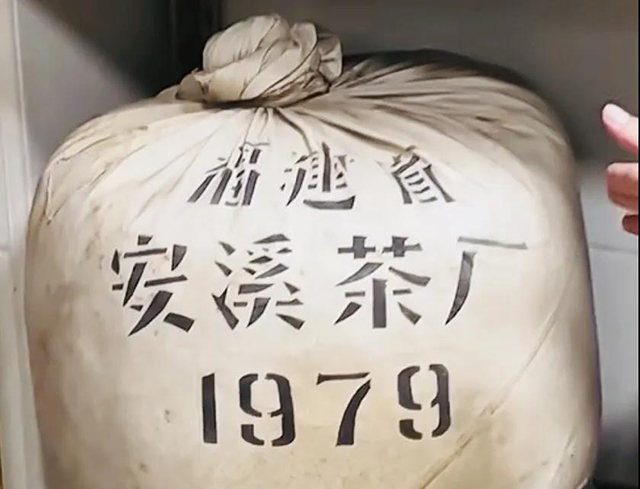

云南白茶作为云南茶产业的补充无可厚非,但云南茶的核心仍应聚焦于普洱茶。云南古树茶是否适合制作白茶,关键在于“适制性”——即某种茶叶原料最适合制作的茶类。中国茶的丰富性源于不同茶类的适制性差异,这种差异并非数量上的多寡,而是风味上的独特性。例如,云南的“云抗10号”原本选育用于制作绿茶和红茶,但在普洱茶热潮中被挪用,效果并不理想。类似地,铁观音、武夷岩茶近年也出现了“陈年老茶”,福建白茶则大量压饼,这些做法是否会影响茶的本真风味值得深思。

茶类的相互挪用可能导致风味的“正宗性”消失,削弱地理标志产品的价值。以“云抗10号”为例,18年前用其制作的普洱茶与古树普洱茶相比,后者在风味和陈化潜力上明显更胜一筹。适制性决定了茶类的品质与价值,盲目模仿可能导致资源浪费和风味流失。因此,云南茶产业应聚焦于普洱茶的核心优势,而非盲目追逐白茶潮流。云南白茶或许有其市场,但不应成为主流,更不应动摇普洱茶的地位。

在我看来,茶产业的发展应尊重传统与地域特色,而非一味追求市场热点。适制性是茶类品质的基石,盲目跨类制作可能导致风味流失和资源浪费。云南茶产业应在坚守普洱茶核心地位的同时,探索创新路径,而非简单模仿其他茶类。只有这样,才能真正实现云南茶的可持续发展。

作者:無名,图文来源:七子饼的江湖,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。