-

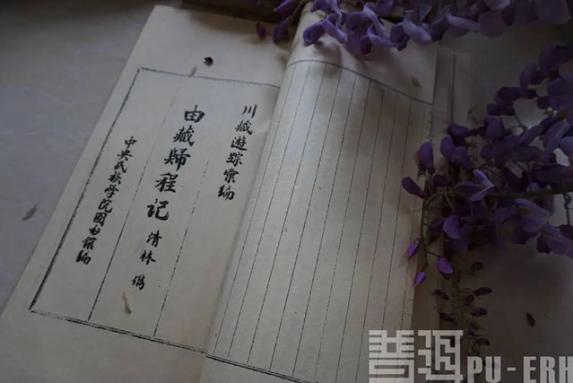

普洱杂志:乾隆五十八年,他在西藏邂逅普洱(上)

普洱杂志:乾隆五十八年,他在西藏邂逅普洱(上)

普洱茶一直在西藏地区流转着,从僧侣贵族到平民百姓,普洱茶走过滇川藏,在漫长的时光里流淌不息,保有着旺盛的生命力。

-

普洱杂志:文明视野下普洱茶未来何处

普洱杂志:文明视野下普洱茶未来何处

作者从文化视野的角度,剖析不同文化背景下的茶产业,让我们找到更多可资借鉴的经验,为普洱茶产业赢得一个光明的未来。

-

普洱茶出圈永远在路上丨专家解析云南茶三产融合发展

普洱茶出圈永远在路上丨专家解析云南茶三产融合发展

云南普洱茶的先天优势让它的三产融合发展动力十足,近几年也正是如此,特别是茶旅融合的发展与茶文化的复兴,吸引了更多的人才、技术和资金持续向普洱茶行业流动。说普洱茶行业朝气蓬

-

刘仲华院士谈普洱茶产业发展的巨大空间与建议

刘仲华院士谈普洱茶产业发展的巨大空间与建议

普洱茶,不是一个孤立的茶类,它是中国茶的有机组成部分,是一道如此靓丽的风景,是茶产业发展的生力军,为中国茶产业贡献了活力与希望。

-

普洱杂志:走进哀牢山,看见滇中面积最大的古茶园

普洱杂志:走进哀牢山,看见滇中面积最大的古茶园

西双版纳、临沧、普洱……云南的著名古茶树分布地区早已名声在外,但是其实在云南的很多地区都分布有古老的茶树,今天我们就走进“滇中最大的古茶树群落”,一睹古茶树的另一番风采。

-

名山贡茶的2.0时代「茶界白马非马专栏」

名山贡茶的2.0时代「茶界白马非马专栏」

即贡聘号的长期战略为三步走:王者曼松聚焦战略→中国名茶整合战略→中华老字号塑造战略。最终将贡聘号打造为中国最具影响力的茶叶老字号之一。

-

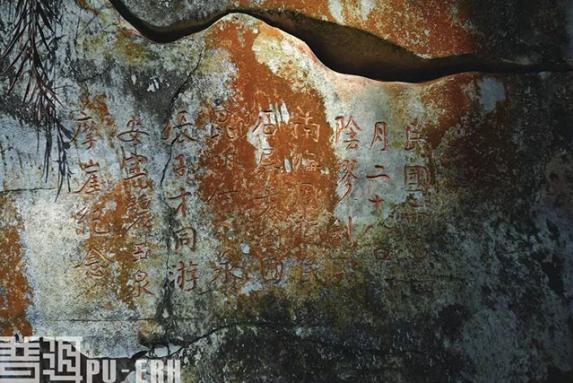

普洱杂志:倚邦,那条走得到清朝的石板路

普洱杂志:倚邦,那条走得到清朝的石板路

六大茶山和普洱茶的渊源,历史上有许许多多的说法,最形象生动一目了然的还是清朝文人阮福(1801~1875)所撰写的八百多字短文——《普洱茶记》。

-

普洱杂志:东方之“隐”与普洱茶

普洱杂志:东方之“隐”与普洱茶

回到比尔·波特,回到《空谷幽兰》,回到中国的隐士,回到茶,回到禅,回到中国传统最具特色的生活方式——茶与禅的生活方式。

-

只见树叶,不识森林丨离茶远矣

只见树叶,不识森林丨离茶远矣

更可喜的变化是,随着生态系统的恢复,以及茶树回归到自然生长状态后天性得以释放,不但茶变得越来越健康、安全了,品质也得到极大提升,香气、口感、厚度等越来越接近古树……

-

大叶种茶树与中小叶种茶树的区别

大叶种茶树与中小叶种茶树的区别

在茶叶教科书上,虽然涉及到大叶种茶树与中小叶种茶树的区别,但内容相对狭窄,只是在物理性状与个别化学成分上做出提示。

-

古树茶,还敢不敢买?

古树茶,还敢不敢买?

随着春节假期的结束,我们迎来了全新兔年的第一个工作日。在此《普洱》杂志恭祝大家:开工大吉!事业蓬勃!

-

绿色的节日,在普洱茶的故乡

绿色的节日,在普洱茶的故乡

我们走进茶的故乡云南,总是会遇见丰富多彩的少数民族同胞。他们色彩斑斓,载歌载舞,和自然环境和谐共处的千百年,俨然一处世外桃源。

-

越陈越香丨普洱茶的核心价值之一

越陈越香丨普洱茶的核心价值之一

普洱的汤香是有生命的,富于变化的“汤香”。所以,普洱茶核心品饮价值的准确表述应该是“越陈越香的汤香”。普洱茶存放上一段时间之后,苦涩渐褪,“酽”逐渐演化为甘醇

-

普洱杂志:普洱茶,茶人的“最后一站”

普洱杂志:普洱茶,茶人的“最后一站”

“普洱是茶人的最后一站”这句话不知不觉在茶圈里流传许久了。如果说品中国茶是一段美妙的生命旅程,那么,许多人或许是从绿茶和红茶入手,一路行来,偶遇白茶的清新、黑茶的健康、岩

-

普洱杂志:普洱茶与微生物的秘语

普洱杂志:普洱茶与微生物的秘语

2013年5月27日,经全世界主流植物学界和茶界的共识,由国际茶叶委员会颁发给中国云南普洱市“世界茶源”的称号。由此,茶树起源的争论有了基本的确认。

-

普洱杂志:泡茶的经验和技巧,哪个更重要?

普洱杂志:泡茶的经验和技巧,哪个更重要?

从吃茶到喝茶,从物质层面到精神层面,是茶从一味药,到一种食物,再到一种饮品的演变,这一演变的历史长达2000多年。

-

普洱杂志:回报的计算方式

普洱杂志:回报的计算方式

先生还有一句话给我印象深刻:过度精明取得的利益是一种掠夺。好了,杂志每期给我的篇幅也就这么多了,“回报”这笔账说没说明白,我也不清楚,可大家都是明白人!我想。

-

普洱杂志:张学智的茶诗和他的朋友圈

普洱杂志:张学智的茶诗和他的朋友圈

杨凯老师讲述了张学智的生平,他所处的时代是整个社会大变革的时代,但是,仍有一些人并未义无反顾的投身洪流,而是退而寻静,给后人留下了这些真挚而浪漫的吉光片羽。

-

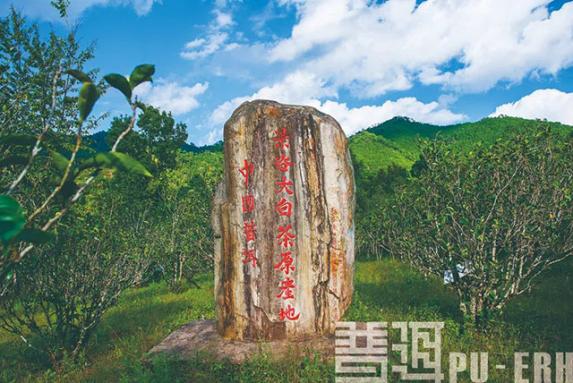

七彩的云南,有一抹“白”丨聊聊两种云南白茶

七彩的云南,有一抹“白”丨聊聊两种云南白茶

七彩的云南,有一抹白丨聊聊两种云南白茶原创段兆顺普洱杂志2023-01-0518:08发表于云南云南实在是茶的王国,滇红茶、滇绿茶、普洱茶、白茶

-

行知茶文化讲习所:倚邦弥补行纪

行知茶文化讲习所:倚邦弥补行纪

马哲峰,茶文化学者,中国国际茶文化研究会学术委员,行知茶文化丛书编委会主任,主编出版《普洱寻茶记》《读懂中国茶》《普洱六山记》《寻味普洱茶》《读懂普洱茶》

-

【聚焦】匠心制茶,推进文化自信!

【聚焦】匠心制茶,推进文化自信!

蔡镇楚,号石竹山人,湖南师范大学著名教授,中国茶文化专家,茶美学的开创者,中华茶祖文化的理论奠基人,国际东方诗话学会的主要创立者之一。

-

普洱杂志:用智慧点亮我们的精神光谱

普洱杂志:用智慧点亮我们的精神光谱

2023年,我们注定将开启一段新的旅程,它会有人间烟火气,也会有持续的深入探索,讲述更多茶人的故事,就像《普洱》杂志创刊人王洪波老师在这篇文章中所言,一本杂志背后“是一种品质

-

大转折:2023年茶行业前景展望

大转折:2023年茶行业前景展望

入眼所见,最近三年,茶行业中人,日子大都不好过。尤其是即将要过去的2022年,日子尤其难捱。又到了岁末年初的时候,面对马上要步入的2023年,茶行业的前景如何呢?

-

行知茶文化讲习所:倚邦曼拱行纪

行知茶文化讲习所:倚邦曼拱行纪

马哲峰,茶文化学者,中国国际茶文化研究会学术委员,行知茶文化丛书编委会主任,主编出版《普洱寻茶记》《读懂中国茶》《普洱六山记》《寻味普洱茶》

-

普洱杂志:关于普洱茶的分级体系的探讨

普洱杂志:关于普洱茶的分级体系的探讨

作为探索性文章,当然不能成为定论,甚至还有许多有待商榷的地方,但是它足以引发大家对葡萄酒体系借鉴方式的学习和研究。本刊也愿意提供一个开放的平台,欢迎广大读者参与其中