-

堆味、仓味、霉味,你还搞不清楚吗?杂菌味的产生原理及其不同

堆味、仓味、霉味,你还搞不清楚吗?杂菌味的产生原理及其不同

爱喝熟茶、老茶的人们经常会有一些疑惑,把类似堆味的味道和堆味混为一谈。这篇文章,我们来说说什么是堆味、仓味、霉味,以及这三种味道的区别。

-

这样理解熟茶发酵,你会比99%的人更清晰

这样理解熟茶发酵,你会比99%的人更清晰

发酵就是在微生物的活动作用下,食材的原本成份被分解变化,并转化成新物质的过程。发酵存在于全世界的每个角落,也许存在于我们的身体里,每天都在发生。

-

普洱茶品质形成的因子有哪些?

普洱茶品质形成的因子有哪些?

我们家有一块茶地,大约有八九十棵茶树,听爷爷说有七十年树龄,生长环境都一样,其中有一棵茶树特别好喝,兰花香浓郁、持久,树型比其它的略小点,这是怎么回事?

-

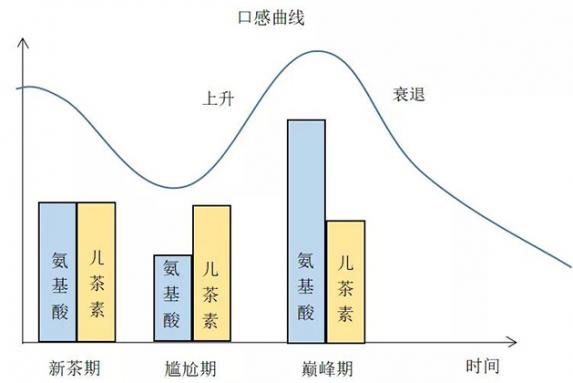

从时间维度来看,普洱茶的尴尬期并不可怕

从时间维度来看,普洱茶的尴尬期并不可怕

熟茶也会出现尴尬期吗?不一定。为什么?因为熟茶在发酵过程中,微生物会产生大量的游离氨基酸,儿茶素也会大量消退。通常只有发酵度比较轻,保留的儿茶素较多的熟茶,会出现阶段性的

-

味觉到底是什么?「感官密码」补充阅读

味觉到底是什么?「感官密码」补充阅读

品鉴,连接的是茶与人。不断学习茶的同时,更需要认识自己的感官。今天我们来聊聊一直被误会的「味觉」,作为「茶叶进化论」品鉴课中「感官密码」部分的补充阅读。

-

关于茶的鲜味:新茶如鲜肉,老茶如火腿

关于茶的鲜味:新茶如鲜肉,老茶如火腿

鲜味属于味觉之一。鲜味感受会让人愉悦。在很长时间里我们都认为人类只有苦、甜、酸、咸四种基础味觉,直到1908年,日本科学家池田菊苗才提出了「鲜味」这个概念。

-

谈普洱,不懂喉韵是不行的

谈普洱,不懂喉韵是不行的

今天我们讲一个有点儿难度,但在茶叶品鉴中非常重要的概念——喉韵。饮茶知不知喉韵,如平面黑白比3D。这就是喉韵的神奇之处。

-

关于宫廷普洱,你需要知道这些

关于宫廷普洱,你需要知道这些

早年云南省茶叶进出口公司专门筛了特别细嫩的料,取名叫「宫廷普洱」,是一种特色商品,进而形成影响,后来市场就把这种级别的茶叫做宫廷级。

-

传统大堆和小堆离地发酵的区别,你可能有这些疑问

传统大堆和小堆离地发酵的区别,你可能有这些疑问

小堆也可以发得很好,但是由于堆子小,所以环境不稳定,发酵过程中有个风吹草动就可能改变菌体结构。发好小堆所需要的环境要求、技术要求更细致,成本更高。

-

发酵度的概念适合煎牛排,但真的不适合发熟茶呀

发酵度的概念适合煎牛排,但真的不适合发熟茶呀

发酵度是一种市场的常用概念。我们可以通过这个概念,与其他人交流,但是希望通过这个概念来准确把握茶叶的品质,并不是一个太好的衡量方式。

-

看普洱茶叶底,能get到哪些信息?

看普洱茶叶底,能get到哪些信息?

我们常常遇到这样的情况:拿起一片叶子,把它的嫩梗小心地掐断,拉开,看到茶断丝连,然后念到「古树茶」。实际上,通过拉丝去判断古树茶,相当不科学。叶茎中,只要有纤维导管,就能

-

采云南好风物的创业者JoJo:自己更专业,才能让更多的人喝懂普洱茶

采云南好风物的创业者JoJo:自己更专业,才能让更多的人喝懂普洱茶

茶叶进化论是什么?每个人与茶的经历不同,意义和答案也就不同。记录、呈现,没有太多的加工,或许在茶叶进化论的学员们的故事中,你也会发现自己。

-

云南白茶的工艺跟福鼎有什么不同?景谷大白茶是怎么产生的?

云南白茶的工艺跟福鼎有什么不同?景谷大白茶是怎么产生的?

云南白茶的制作工艺,理论上跟福鼎白茶没有什么区别,但是实际上,却很难做到一样,因为两个地方的茶树品种有形态上的区别。

-

茶学专业毕业的她,却说自己是个「茶小白」

茶学专业毕业的她,却说自己是个「茶小白」

茶叶进化论是什么?每个人与茶的经历不同,意义和答案也就不同。记录、呈现,没有太多的加工,或许在茶叶进化论的学员们的故事中,你也会发现自己。

-

高荣业:立足芳村十余年,从铁观音到普洱茶

高荣业:立足芳村十余年,从铁观音到普洱茶

茶叶进化论是什么?每个人与茶的经历不同,意义和答案也就不同。记录、呈现,没有太多的加工,或许在茶叶进化论的学员们的故事中,你也会发现自己。

-

勐库90后茶农:希望在60岁的时候能够拿出一泡20多岁时存下的好茶

勐库90后茶农:希望在60岁的时候能够拿出一泡20多岁时存下的好茶

茶叶进化论是什么?对不同的人来说,有不同的答案。每个人与茶的经历不同,意义和答案也就不同。记录、呈现,没有太多的加工,或许在茶叶进化论的学员们的故事中,你也会发现自己。

-

普洱茶密封会转化吗?没有堆味的熟茶转化不理想?

普洱茶密封会转化吗?没有堆味的熟茶转化不理想?

我认为「越陈越香」的本质在于,微生物利用茶叶中储存的简单能量,进一步活动,分解叶底中的纤维和蛋白质,产生更多的可溶性多糖和游离氨基酸,使得汤质变厚,喉韵变深的过程。

-

甜和回甘,你是怎么理解的?「茶叶进化论沙龙01期」

甜和回甘,你是怎么理解的?「茶叶进化论沙龙01期」

喝茶为什么会感到甜?因为茶中含有糖类物质,包括单糖、双糖、三糖和四糖。茶汤一入口,糖类物质就被甜味受体捕捉到,糖类物质与舌头上的甜味受体相结合,从而产生电信号,大脑将这种

-

普洱生茶是绿茶吗?从一个小故事引发的深度思考

普洱生茶是绿茶吗?从一个小故事引发的深度思考

普洱茶在不同的历史阶段所指代的茶都有些区别,是个流动的概念,具有文化、地域、品质特征。当代我们所说的普洱生茶工艺属于绿茶范畴,逻辑上没有问题。

-

茶叶进化论李扬:螃蟹进化论

茶叶进化论李扬:螃蟹进化论

前两天我去苏州吃大闸蟹,发现了一些很有意思的东西。当时的场景是这样,一群人围着一桌,有几个上海人,几个苏州人。大家语气也不带褒贬,

-

长在烂石上的茶树就比较好吗?这个现象的背后有玄机

长在烂石上的茶树就比较好吗?这个现象的背后有玄机

当你去到昔归、马台等茶区,会发现土地中有很多裸露的大石,导致很难密植,因此烂石地上的茶园往往是疏植茶园,品质较高。武夷山的三坑两涧,也符合这个特点。

-

为什么要来学普洱茶?我们采访了四位学员……

为什么要来学普洱茶?我们采访了四位学员……

在一期又一期的品鉴课中,我们结识了许多优秀的茶行业精英,也认识了各地拥有丰富寻茶经验的老茶客,还带领很多新茶友从完全不懂茶,到跨越了普洱茶品鉴的门槛。

-

旅居上海的茶艺老师孔德俭:“什么样的茶才算是好茶?”

旅居上海的茶艺老师孔德俭:“什么样的茶才算是好茶?”

在一期又一期的品鉴课中,我们结识了许多优秀的茶行业精英,也认识了各地拥有丰富寻茶经验的老茶客,还带领很多新茶友从完全不懂茶,到跨越了普洱茶品鉴的门槛。

-

三世制茶的勐库青年福生成李成萍:“理论知识是做成一件事的基础”

三世制茶的勐库青年福生成李成萍:“理论知识是做成一件事的基础”

在一期又一期的品鉴课中,我们结识了许多优秀的茶行业精英,也认识了各地拥有丰富寻茶经验的老茶客,还带领很多新茶友从完全不懂茶,到跨越了普洱茶品鉴的门槛。

-

关于普洱茶膏,这篇可以解决一些问题

关于普洱茶膏,这篇可以解决一些问题

假设存放茶膏,需要注意防潮,茶膏比较容易吸水回软。同时,茶膏没有纤维叶底,在陈化过程中没办法转化出更多的多糖和游离氨基酸,所以汤质不会变厚,喉韵不会变深。