-

白茶沙龙(二)|我们需要什么样的标准、工艺和适制性?

白茶沙龙(二)|我们需要什么样的标准、工艺和适制性?

7月29日,茶叶进化论第11期白茶沙龙圆满结束,嘉宾和茶友在现场的发言整理完毕,超过15000字,分三期发布,这是第二期。

-

白茶沙龙(一)|云南白茶的历史、现状与发展趋势

白茶沙龙(一)|云南白茶的历史、现状与发展趋势

7月29日,茶叶进化论第11期白茶沙龙圆满结束,嘉宾和茶友在现场的发言整理完毕,超过15000字,分三期发布,这是第一期。

-

做好这一步,才是对易武绿芽茶最大的尊重

做好这一步,才是对易武绿芽茶最大的尊重

都说喝茶人的最后一站是易武,它不像冰岛和老班章那样好得直接,真正喝懂它需要一点点审美门槛,其中一个门槛,就是冲泡,像易武绿芽茶这样滋味“藏”着的茶

-

三伏天喝什么茶?一次讲明白普洱茶祛湿的底层逻辑。

三伏天喝什么茶?一次讲明白普洱茶祛湿的底层逻辑。

三伏天,是一年中气温最高,且潮湿、闷热的时段。中医认为,湿为阴邪,易伤阳气,三伏天不宜贪凉,反应“驱寒扶阳”。三伏天喝什么茶?「茶叶进化论」推荐熟茶或老生茶。

-

茶叶进化论:檀萃笔下的普洱茶演变逻辑

茶叶进化论:檀萃笔下的普洱茶演变逻辑

普洱茶从历史中走来,关于其概念、观念、片字只语都值得我们重新去予以关注和解读。本期继续关注檀萃对普洱茶的记载。

-

茶叶进化论:也谈檀萃的“入山作茶者数十万人”

茶叶进化论:也谈檀萃的“入山作茶者数十万人”

普洱茶从历史中走来,关于其概念、观念、片字只语都值得我们重新去予以关注和解读。本期我们关注檀萃对普洱茶的记载。

-

谈一谈普洱茶的发酵度

谈一谈普洱茶的发酵度

有人站出来说,熟茶技术就是人工加速的后发酵嘛。既然都要人工快速发酵了,不一次发酵到位,还要期待仓储去转化,是不是有点多此一举?

-

如何定义云南白茶?|茶叶进化论沙龙第11期

如何定义云南白茶?|茶叶进化论沙龙第11期

进入暑季,总有那么几天会偏爱白茶的淡雅。择了冰块冷泡,或是放凉了品她的优柔,配上颊侧的夏风,执一扇,贪贪凉。

-

普洱茶要发展壮大必须具备国际视野

普洱茶要发展壮大必须具备国际视野

我们一行受邀前往东莞参观岁月知味总部,与郑少烘董事长进行了深入交流。此行,我提出的茶叶进化论理论与郑董的存茶实践经验形成了有效的衔接。

-

一壶好茶的愉悦秘密——99%的人都不知道

一壶好茶的愉悦秘密——99%的人都不知道

林语堂先生说:“只要有一壶茶,中国人到哪儿都是快乐的。”喝茶确实会让人愉悦,但茶有不同,从愉悦感角度来说,什么样的茶会更让人高兴呢?

-

普洱杂志:陈香究竟是什么香?

普洱杂志:陈香究竟是什么香?

比如说:陈香和堆味有这么区别?和仓味、霉味有什么区别?和药香、枣香、樟香、木香有什么区别?“陈香”不像“蜂蜜香”“玫瑰香”这样具体的香,它更像是对一款普洱茶存放得当的正面

-

熟茶工艺的“大小”之争|记一次喝茶闲谈

熟茶工艺的“大小”之争|记一次喝茶闲谈

虽然是一次闲聊,但他们说到的一些话值得每个制茶人、喝茶人去细品和反思,于是就将他们的对话整理放在这里,供大家阅读。如果有触发到你了,也欢迎在评论区“激情讨论”。

-

品鉴会|50年代「绿印」品鉴会

品鉴会|50年代「绿印」品鉴会

我们为什么要喝老茶?好喝。好喝之外呢?作为从业者,我们身处其中,老茶的价值就更大、更多了。比如,对于完整看待原料变化和工艺发展,我们必须通过一些样本和框架才能够认识和研究

-

茶叶进化论:林语堂的好茶观

茶叶进化论:林语堂的好茶观

什么是好茶?我们来看看民国大生活家林语堂怎么说:“好茶必有回味,大概在饮茶半分钟后,当其化学成分和津液发生作用时,既能觉出。”

-

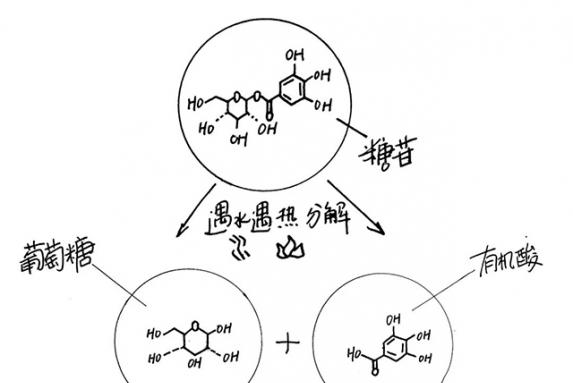

茶叶进化论:一篇文章了解【糖苷】,糖苷对于普洱茶而言到底是什么?

茶叶进化论:一篇文章了解【糖苷】,糖苷对于普洱茶而言到底是什么?

如果不懂糖苷带来的体验,你就喝不懂真正的古树熟茶。古树茶的美妙都来自于这个小东西――糖苷。它随着茶汤进入我们的口腔后,慢慢发生反应。

-

一篇文章了解【糖苷】,糖苷对于普洱茶而言到底是什么?

一篇文章了解【糖苷】,糖苷对于普洱茶而言到底是什么?

如果不懂糖苷带来的体验,你就喝不懂真正的古树熟茶。古树茶的美妙都来自于这个小东西――糖苷。它随着茶汤进入我们的口腔后,慢慢发生反应。

-

资料补充2:90年代前后大厂的大树茶与台地茶的变化

资料补充2:90年代前后大厂的大树茶与台地茶的变化

今天这些大厂,原料好像用的都是新制茶园,也就是所谓的台地茶。有人就提出疑问:这些大厂以前做的不也是这些东西吗?为什么人家存下来就好?

-

资料补充1:80年代大厂熟茶的原料和工艺和现在有什么不一样?

资料补充1:80年代大厂熟茶的原料和工艺和现在有什么不一样?

大家有没有发现,七八十年代的国营厂老熟茶喝起来很有劲,而2000年左右的略显粗糙。为什么呢?前两天有茶友问我这个问题,他提出了一个假设:是不是那个时期的发酵度不一样?

-

关于七八十年代国营厂工艺与原料的探索

关于七八十年代国营厂工艺与原料的探索

如果你注意过七八十年代勐海茶厂的熟茶叶底,就会发现当时熟茶的叶底偏绿、颜色花杂,呈现“三色底”;口感方面,与九十年代后期的大厂熟茶对比,早期茶的汤质明显细腻,而且更有劲、

-

冰岛答疑1:好冰岛真正的过人之处在哪儿?

冰岛答疑1:好冰岛真正的过人之处在哪儿?

李扬老师,如何从外形,香气,汤色,滋味,叶底来从何判断冰岛茶区的茶?老的冰岛茶(老生茶)怎么鉴定?